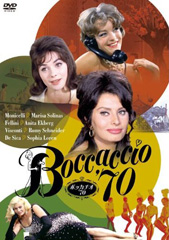

ボッカチオ'70~前金

マリオ・モニチェリ、フェデリコ・フェリーニ、ヴィットリオ・デ・シーカ、ヴィスコンティという4人の監督によるオムニバス映画。ヴィスコンティは第3話「仕事中」と訳されていたが、実際は「前金」という42分ほどの短篇作品を担当した。「デカメロン」の中世イタリアの作家ボッカチオが現代に生きていたら、こんな挿話をその著書に書き入れたかも知れない、という設定である。

ここからヴィスコンティ作品の常連となるロミー・シュナイダーだが、「若者のすべて」撮影の頃、アラン・ドロンと付き合っていて、ヴィスコンティに出会った。その後「あわれ彼女は娼婦」という舞台でヴィスコンティに徹底的にしごかれ、オーストリアの役者一家の出である子役出身の女優から一人前の女優に脱皮した、その直後の役である。この頃はなかなかコケティッシュな女優だったんだなと、後年の貫禄のあるロミー・シュナイダーしか知らなかったので意外に思った。

物語はオーストリアの大実業家の娘とイタリアの伯爵によるイタリアお得意の艶話…というと、ヴィスコンティにしては意外だが、そこはそれ、相当シニカルな物語になっている。娘の父親が経済的に面倒を見ているのに、まだ13ヶ月しか経っていないというのに、夫は100万リラ(実際は70万リラ)もかけて娼婦と遊んでいる。それがばれてスキャンダルになり、新聞の一面に掲載されてしまい、慌てて屋敷に帰るというところから幕が開く。政略結婚で嫉妬はないが、プライドが傷つけられた妻は「仕事をする」という。そして仕事を探すためにスカラ座へ出掛けて友達に人を紹介してもらうといって風呂に入り、着替え始める。風呂から出た妻を見て欲情した夫は妻に迫るが、前金で小切手を切るよう要求する。夫が小切手を持ってくる間、妻は父親の電話に答えて言う。「仕事が見つかった」と。

この映画の前の「山猫」から再び貴族を登場させたヴィスコンティだが、社会的リアリズムから次第に離れていくように見える。スペクタクルだったり耽美的だったり様々だが、自分の中にある過去の記憶に少しずつ近づいているようなところがある。とは言え、リアリズムに満ちあふれていることも確かだ。というのも、この立派なお屋敷、家具調度、そして衣装。パリでヴィスコンティをルノアールの紹介したココ・シャネルの衣装が登場する。ブーベとはかつてヴィスコンティの恋人だった女性の愛称だったりする。

妻は「仕事をして自分の存在理由を自分で確認する」という、いわゆるフェミニズムというかウーマン・リブ的な発言をし、使用人に「仕事ってそんなにつらいの?」とか聞いていたりして「仕事」というものに対する理解がまるでない。しかし、そんなことをしながらも使用人にものを言いつけるいつもの態度は立派。生まれたときから人に指示をすることを当然として育った人物の振るまいである。あなたの仕事は使用人に仕事をいいつけることです。あなたがいないと、使用人たちは失職してしまいます、と言ってあげたい気持ちになった。同時に彼女の態度は、父親が1億リラかけたように「一人で生活なんかできやしない」ということも現わしている。

結局自分は娼婦と同じ、あるいは娼婦たちの方が本当にお金を稼がなくてはならない理由があるだけ上だと明確に理解し、夫に前金を要求して、涙を流すのである。大実業家である父親が夫と結婚したのであって、自分のお金を使って遊んでいる夫に対して怒る権利は夫にしかないことをよく理解している。では、自分はいったい何なのか。夫は財産目当ての結婚だし、父は貴族の肩書き目当てに嫁がせた。夫とのセックスが自分の仕事であるとは、なんというおかしさ、そして哀しさ。今は自分に対してシニカルであり続けることができないうら若きブルジョア女性だが、そのうちきっと堂々と、平気になっていくのだろう。そして一方、嬉々として小切手を持ってくる伯爵は、相当なバカである。いや、もともと相当なバカであることは、物語の最初から非常に上手に演出されていた。お貴族様をコケにしているというか、そういった印象である。

更におかしいのは、スキャンダルとなると速攻で弁護士が出てきて、更にいろいろな教授やら他の弁護士やらを連れてきて、弁護団のようになっている。この弁護士にしてみたら伯爵夫人の父親から銀行口座をストップされたら自分も収入がなくなり、危機的な状況に陥るので必死なのだが、必死というよりはおもしろがっているようにしか見えない。このあたりも、相当皮肉っぽい。

主に会話で構成われており、ほとんどの場面が書斎と寝室で展開されているため、まるで舞台のように見える。チェーホフの短篇に着想を得ているだけあって、会話も非常に演劇的だし、他の作品がロケを多用しているのに対して、やはり少し異色だと感じた。