アルベルト・グラナード著,池田律代訳

アルベルト・グラナード著,池田律代訳

■書誌事項:学習研究社 2004.10.16 ISBN4-054-02609-5

■原題:Con el Che Sudamerica, Alberto Granado, Editiorial Letras Cubanas. Giudad de la Habana, 1986.

「モーターサイクルダイアリーズ」の原作の片方。ゲバラの書いた「モーターサイクル南米旅行日記」をもう一度読み直し、これと逐一比べながら読んだ。全体的にグラナードの方が読んでいて詳しいし面白い。ゲバラの方も充分面白いのだが、これだけでは映画はあんなにふくらみのあるものにはならなかっただろう。

映画では重要な下記のいくつかの点の記述がない。映画になってからグラナードによって追加されたノンフィクションなのか、それとも脚本によるフィクションなのかはっきりとは判明しないが、私にはどうもフィクションと思われる。

1.チチーナに水着を買って来てと言われて預かった12ドルの件は出てこない

2.チリの鉱山で出会った共産主義者の労働者とその妻は登場する。お金をあげたエピソードはない。

3.エルネストが誕生日に泳いでアマゾン川を渡ったとされる場面。実際には誕生日の日ではなく3日後くらいに本当に渡ったとグラナードの方には記載がある。ワニが泳いでいるような川で、川幅2kmくらいあったようだ。

面白いエピソードはほとんど実際あったようだ。

1.恋人のためにバイクで犬を連れて行ったこと。

2.エルネストが修理工の奥さんに誘われて、でもダンナの目が光っていることに気づいて奥さんがイヤがったが、酔っぱらってその気になったエルネストと押し合いになって、グラナードと二人必死で逃げたシーン。

3.正直者のエルネストはお世話になった博士の本をけなさないではいられない。

4.船の上で娼婦と出会う。イルカのエピソード。でも実際には何もなかったようだ。お金がないからだろう。

でも、ゲバラの方のだけを読むとものすごくあっさりしていて、あんなに面白いエピソードだとは気づかないほどだ。

映画にはないが、チリでボランティアで消防士の仕事を手伝うくだりがある。チリの森林地帯に近く、山火事が頻繁に起こる土地で、実際に火事にあった。犬だか猫を助け出したのがグラナードの本だとエルネストになっているし、エルネストの方だとグラナードとなっている。実際はおそらくエルネストが助け出したのだろう。エルネストは自分だとは書けない性格だったのではないかと想像される。

ゲバラの日記はスペイン語で刊行されたのが1993年、グラナードの方は1978年だ。刊行されたのはゲバラの方が遅いが、グラナードの方はゲバラの死後に「チェに捧ぐ」と書いてあるように、元となった日記に加筆修正して“若き日のゲバラの姿”が随所にちりばめられている。そのせいもあって、内容的にはグラナードの本書の方が詳細だ。ゲバラの方は飛んでいる箇所が少なくない。例えばコロンビアのレティシアでボゴタまでの旅費を稼いだサッカーコーチの話などはゲバラの方には軽くしかふれられていない。

ちなみに、ミジョナリオス・デ・ボゴタにディ・ステファノが所属していたのは確かに1949~1953年で彼らの旅の時期1951年~1952年と一致する。が、レアル・マドリーとの試合があったかどうかは確認できず。しかし、この後ディ・ステファノはレアルに移籍する。これがまたバルサとの確執の火種になっているのだが、まぁそれは関係ないのでおいておいて。

ゲバラの方はタイトルに「モーターサイクル‥」とあるが、バイクで旅が出来たのはアルゼンチン国内だけで、チリに入ったとたんにバイクが完全に壊れてしまい、あとは徒歩やヒッチハイク、密航、筏などの方法をとって旅をする。これが現地の人たちとのふれあいを増やして更に実りの多い旅にしたことは間違いない。

ゲバラの方の日記では時々母親にあてた書簡が挿入されている。ひどい喘息持ちでこんな無茶な旅をして、かわいい子には旅をさせろというが、心配だっただろうななどとつい思ってしまう。けれど、映画で見る限り、今でもおそらくは同じ道を辿れば同じような旅が出来るのではないかと思えるほど、自然の風景は変わっていないと思う。グラナードはアマゾンのジャングルに憧れていた節がある。ゲバラの目はどちらかというと、貧しい人々の暮らしぶりの方に真摯に向けられていると感じられる。

旅行記としてはグラナードの書いた本書の方が面白いと思う。ただ、ゲバラの生真面目さも捨てがたい気はするな。

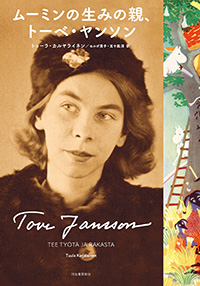

トゥーラ・カルヤライネンのトーベ・ヤンソン伝記を読んだが、それでは片手落ちと人から言われ、その後に出た講談社の方の伝記を読んだ。前者が「絵」やアーティストとしての側面が強いのに比べると、こちらは文章家のヤンソンの部分に多くのページを裂いている。私はムーミン以後の小説家としてのトーベ・ヤンソンが好きなので、こちらの方がその意味では助かった。しかし、トーベの晩年の小説は、彼女のそれまでの生き様の集大成なので、伝記を読むとより感じる部分は大きくなる。

トゥーラ・カルヤライネンのトーベ・ヤンソン伝記を読んだが、それでは片手落ちと人から言われ、その後に出た講談社の方の伝記を読んだ。前者が「絵」やアーティストとしての側面が強いのに比べると、こちらは文章家のヤンソンの部分に多くのページを裂いている。私はムーミン以後の小説家としてのトーベ・ヤンソンが好きなので、こちらの方がその意味では助かった。しかし、トーベの晩年の小説は、彼女のそれまでの生き様の集大成なので、伝記を読むとより感じる部分は大きくなる。