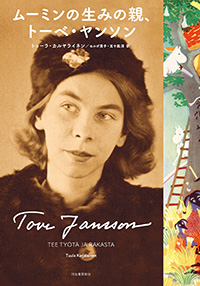

ムーミンの生みの親、トーベ・ヤンソン/トゥーラ・カルヤライネン

「トーベ・ヤンソン展」のキュレーターを務めたトゥーラ・カルヤライネンが書いた伝記だというので、読んでみた。絵がたくさん印刷してあるので、紙質が良く、ページ数のわりに分厚い。そして、この本を展覧会の図録と併わせて読むと、より楽しめる。その生涯について、ざっとは知っているが、詳しいというほどではなかったので、良い機会だと思って購入した。

「トーベ・ヤンソン展」のキュレーターを務めたトゥーラ・カルヤライネンが書いた伝記だというので、読んでみた。絵がたくさん印刷してあるので、紙質が良く、ページ数のわりに分厚い。そして、この本を展覧会の図録と併わせて読むと、より楽しめる。その生涯について、ざっとは知っているが、詳しいというほどではなかったので、良い機会だと思って購入した。

原題は「トーベ・ヤンソン 働け、そして愛せ」。つまり「仕事と愛」。芸術家としてのさまざまな仕事とさまざまな男女との愛をトータルで描いたバランスの良い伝記ではないかと思う。「ムーミン」はヤンソンの生い立ちや経験が色濃く反映された作品だが、しかし彼女の作品の一部でしかないのだ。

生涯を通じて、彼女はよく働いた。よく生きた。才能豊かで、愛情も豊かな人だった。だが、常に反骨精神に満ちた人だった。芸術家の娘だから、すんなりと芸術家の道には進んだが、父との思想の相違、当時の画壇での女性の位置、漫画というジャンルへ踏み込んだこと、抽象画が主体の時代に自然主義の絵を描く。芸術家であっても妻は夫を支えるべきという時代に、男性と結婚せずに同棲し、更にリヴ・ゴーシュを選んだ。(本書で解説されているが、これは「レズビアンの道を選ぶ」という意味)

サム・ヴァンニ、タピオ・タピオヴァーラ、アートス・ヴィルタネンとそれまで3人の男性ととても深く付き合い、アートスとは事実婚のような状態だったのに、ヴィヴィカ・バンドレルと出会い、愛し合うようになって戸惑いながらもごく自然とレズビアンとなった。周囲の無理解もあったが、その決意のままに生きて、トゥーリッキー・ピティエラという生涯の伴侶を得る。愛については様々あったが、幸せな一生だったと思う。そして芸術家としても画家としては思ったような評価は生前は得られなかったが、それでも後年には評価された。何より世界中の子供達に愛され続けるキャラクターと物語を産み出した。類い希なる才能の持ち主であったことは間違いない。

そもそもは画家であり、絵では食べられなくて、漫画家・イラストレーターへと進み、世界中を旅し、最後に小説家に転じたトーベ・ヤンソン。日本人には本当に愛されている作家なので、100周年を機にムーミンだけでなく、その生涯について興味をもってくれる人が増えると良いなと思う。

蛇足。よく語られる話だが、岸田今日子の「ムーミン」の話だ。1969年バージョンの再放送か1972年のバージョンかで見たのだろうと思う。トーベ・ヤンソンの作品世界と相容れない作品となってしまい、国内での放送のみとなり、現在はDVD化などは自粛している状態となっている。1990年代に「たのしいムーミン一家」がつくられて放映され、こちらは原作に沿った形でトーベも認めたものだ。他国にも翻訳されて世界中にムーミンアニメを広めた名作である。けれど1969年1972年のバージョンのムーミンの方が人間くさく、話もおもしろかった。あれはあれで良かったなと今でも思うのだ。(Youtubeからは削除されているが、Dailymotion、ニコ動あたりにはある)。

■書誌事項:セルボ貴子,五十嵐淳訳 河出書房新社 2014.9.25 376p ISBN978-4-309-20658-5