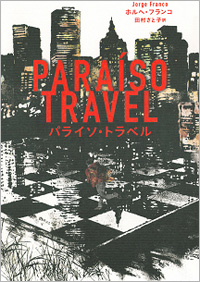

パライソ・トラベル/ホルヘ・フランコ

コロンビアのメデジンに住む平凡な青年マーロン。高校を卒業間近か卒業直後で、私立大学へ行く金はないが、公立大学に入るには突出した学力か政治家のコネでもないと入れない。ゆえに宙ぶらりんな状態でアルバイトをしている。彼にとっては幼馴染みのレイナが魅力的な女の子になって戻ってきて、男友達との争いの結果、自分を選んでくれたことが最近で起きた何より嬉しい出来事だった。ところがレイナがニューヨークに憧れて、危険を顧みず出国すると言い出して、彼の人生の歯車が狂い始める。

コロンビアのメデジンに住む平凡な青年マーロン。高校を卒業間近か卒業直後で、私立大学へ行く金はないが、公立大学に入るには突出した学力か政治家のコネでもないと入れない。ゆえに宙ぶらりんな状態でアルバイトをしている。彼にとっては幼馴染みのレイナが魅力的な女の子になって戻ってきて、男友達との争いの結果、自分を選んでくれたことが最近で起きた何より嬉しい出来事だった。ところがレイナがニューヨークに憧れて、危険を顧みず出国すると言い出して、彼の人生の歯車が狂い始める。

ニューヨークに到着した晩、レイナとバカバカしい理由でその意図なく分かれてしまって迷子になったマーロンはニューヨークの街をボロぞうきんのようになって、レイナを探す。

これは奇跡的に美しい純愛物語だ。このインターネットの時代、facebookで大学卒業以来会ってない友人が今朝何を食べたかもわかるような、そんな時代に昨夜いた場所に戻ることが出来なくなるなんて、そんな状況は考えられない。ビザの取りにくい「コロンビア」からの密入国者という特殊事情、それも英語がまったく話せないまま来てしまうなんて無謀な話だったから作り出せた状況だ。

そして、この物語の一部はロード・ムービーのように見える。だから映画になっても当然だろう。残念ながら日本では公開されていないようだ。

1.マーロンがレイナとニューヨークへ到着し、二人が離れてからの出来事。

2.マーロンとレイナがコロンビアで出会い、出国を決意し、ニューヨークにたどりつくまでの旅路。

3.マーロンがレイナを見つけてから、ニューヨークからマイアミへの旅路。

マーロンの一人称語りで1.と3.の中に2.が回想として織り込まれている構造をとっている。中心となるのは「1」の部分で、「3」はもう終盤という感じだが、ロード・ムービーっぽいのは「2」の部分だ。最初にニューヨークに到着しているので、とりあえず着けることはわかってはいるのだが、それでも苛酷な脱出劇をハラハラしながら読んでいく。

ホームレスのマーロンに対して、途中からパトリシア視点で眺めている自分に気付き、苦笑。自分も捨てられた小犬を放っておいたりは、しないだろうなと思う。おかみさんという生き物はこういうものだという典型的な女性。ジョヴァンニの友情やロジャー・ペーナのうさんくささにも惹かれる。冒険につきものの危険、厳しさ、冷酷さ、優しさ、慈しみ、哀しさとたくさんの要素が詰め込まれていて、シリアスで暗いながら非常に楽しく、夢中で読み進めた。

(ここからネタバレになります)

レイナは「ここでは生きられない」「ここで生きるなら死んだ方がマシ」と思い、実際に実行に移してみせていたりする。だから断固としてニューヨークへ行こうとするのだ。こういう人を結構見たことはある。端から見ると「ここでもうまくやっているのに」と思うのだが、それでも遠くへ行かなければ自分は生きられないと強い意志のある人の場合、望んだ場所でも生きられる。しかし、「ここがイヤ、だから出て行く」ということが一見してわかるほど周囲とうまく行ってない人は、結局その望んだ場所では生きられず、戻ってくる確率が高い。そんなことは当たり前のような気がするのだが、当人たちにはわからないようだ。

英語も出来ないし、何のキャリアもない若者が、まともな職について働こうとするのは至難の技だ。レイナもアメリカに行く前、コロンビアにいる時間で何か出来ることがなかったのかと思うのだが、多分あの国では無理なのだろう。教育を受けることが出来なければ、コネでもなければ仕事は得られず、キャリアはアップしない。予想通り彼女のアメリカ行きは失敗だった。マーロンと分かれてしまったことも、その後のことも含めて。それがコロンビアの現実なのだろう。

一方、マーロンの方は「ここでも別にいいや」と思っているからニューヨーク行きには乗り気ではない。でも「レイナと一緒にいたい」故に共に旅に出る。それがニューヨークでレイナと分かれたら帰れば良いのに「家に帰っても何かが欠けている」と感じたが故に、どうしてもレイナを見つけようとする。

何とかニューヨークで一人で生活を築き、恋人も出来そうになったのに、レイナが見つかったら会いに行く。そうしなくてはどんな結論も出ないのだから、それも当然だろう。だがその先で彼が見つけたのはレイナではなく、別のものだった、というのが結論だ。

マーロンはこの後ニューヨークに戻り、ミラグロスとよりは戻せないかもしれないが、ドン・パストールの店で働き続けるんだろう。祖国を胸に、アメリカで生きようと決意したのではないかと思えたのが、読後感が悪くはなかった証拠だ。

タバコのポイ捨てがキーなのはNYらしいと思った。

原題:Paraiso Travel, Jorge Franco. 2001

著者:ホルヘ・フランコ著,田村さと子訳

書誌事項:河出書房新社 2012.8.30 302p ISBN978-4-309-20602-8