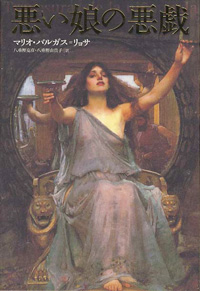

悪い娘の悪戯/マリオ・バルガス=リョサ

あまりの読後感の良さに、この本から去りがたく、もう一度最初から最後まで読んでしまった。これは純愛小説と言えるのだろうか。1950年代から40年余にわたる一組の男女の愛の物語......というと、まるで映画のようだが映画にするには内容が濃すぎるようだ。

あまりの読後感の良さに、この本から去りがたく、もう一度最初から最後まで読んでしまった。これは純愛小説と言えるのだろうか。1950年代から40年余にわたる一組の男女の愛の物語......というと、まるで映画のようだが映画にするには内容が濃すぎるようだ。

読み始めたときはバルガス=リョサがこんなものを書くのかと、ちょっと驚いた。コメディであれば「フリアとシナリオライター」、エロティックな小説であれば「継母礼賛」「官能の夢」がある。けれど、いずれも構造はリョサらしい入れ子構造の語り口で、幾分か実験的なものや幻想的なものが含まれていた。ところがこの作品はどストレートな恋愛小説のようで、すんなりと読めてしまう作品だ。

ただ、どこにでもある恋愛小説と少し違うのは、その時代の世界情勢や流行といった時代背景を描いていること、海外へ移住した人間から見たペルーの現代史を追っていることだろう。1950年代のリマ、1960年代のパリのカルチエ・ラタン近辺、1960年代終盤から70年代にかけてのロンドンのヒッピーや外国人のたまり場アールズコート、1970年代末頃の東京、そしてパリへ戻り、最後はスペインのマドリー、フランス南西部地中海沿岸のセートで終幕を迎える。

niña mala(ニーニャ・マラ)は書名通りの「悪い女」で、最初はリリーと呼ばれていたが、次々と名前が変わるため、結局ずっとニーニャ・マラと呼ばれることになる(本名は最後の方に判明する)。主人公のリカルドは niño bueno(ニーニョ・ブエノ)と呼ばれるが、これは直訳の「良い男」というよりは日本でいうところの「(どうでも)いい人」に近いと思われる。書名の「悪い娘の悪戯」はかなり考えた末のものだろうと思うが、「ニーニャ・マラの悪戯」でもよかったような気がする。

以下、ネタバレになります。

貧しい生活から抜け出したいという野心をもったニーニャ・マラだが、結局何がしたかったのだろうか。死ぬまで自分でもよくわかっていなかったのではないか。最初はとにかく贅沢がしたい、いい生活をしてちやほやされたい、というところから出発していて、手段は何でも良いと思っている。しかしキューバの軍事訓練に応募するところがかなり無茶だなと思うのだが、それしか方法がなかったのか。外国に出さえすればなんとでもなると思ったのか。

キューバの司令官の情婦→フランスの外交官の妻へと登っていくが、外交官は実際のところさほど金持ちではない。それでもパリでの生活が気に入って楽しんでいるようにも見えたのだが、夫に満足できないからか、イギリスへ夫の財産をもって逃げる。もちろん男と一緒だろう。

次にイギリスではかなりの富豪の夫人となり、贅沢な生活をして世界中を旅して楽しむが、夫の家での環境になじめず、退屈で暇をもてあましている。そこで今度は慰謝料をとって逃げようとしたが、過去がばれて失敗。東京へ移動する。そこで怪しいビジネスをしている男の愛人となり危険な仕事をして、初めて「何かの役に立つ」ことに喜びを覚える。そして、過去に男に支配されることのなかった彼女はフクダに支配され虐待されることに依存してしまった。命からがら逃げ出して、パリに舞い戻る。

その間、ずっとリカルドは彼女を追い求め、祭り上げる以外に何をしたのか。何もしていない。しかしこの時点で初めて彼女の役に立つことをする。相手が弱っているときだから出来たことかもしれないが、さすがに年月が経過して貧乏だった彼も少しは使える金が出来ていたのだろう。病気療養中、金銭面でも精神面でも彼女を助ける。

ところが、また彼女は逃げ出す。が、一度は逃げ出したもののすぐにまた舞い戻って来る。それは何故なんだろう?さすがにリカルドに悪いと思ったのか、それとももう肉体的に女性を武器に生きていくことは厳しいと思ったのか。どちらかというと後者なような気がする。そこできちんと結婚し、働いて、主婦もするという平凡な生活を歩む。何かの役に立てるという喜びを上手にコントロールできなかった東京での生活での反省もあるのだろう。計算すると、7~8年はこの生活をしているように思えるのだが、間違っているかもしれない。

結局またそこから逃げ出すことになるのだが、それは彼女の言うとおり「平凡な生活に耐えられなくなった」のだが、結果的には「最後の花火を打ち上げた」形になってしまっている。

金持ちの妻になるのは良いが、結局夫の財産や職業に生活が左右されるのは間違いないわけで、それなら夫の財産をベースに自分で事業でも興した方が良いし、出来るだけの能力・胆力もおそらくある彼女なのだが、そうはしない。一方で自分の力で好きなことが出来るだけの仕事や家庭をもっても、逆に縛られていると感じてしまったようだ。結局のところ、彼女が望んだのは「冒険に満ちた人生」なのだろう。

ずっと一方的に追いかけていたニーニョ・ブエノだけれど、最後にはニーニャ・マラに必死で探し求められる。上記でパリに舞い戻るまで彼女に対して「何もしていない」と書いたが、長い間ニーニャ・マラの精神的な支えであり続けたように思える。純粋に自分を追い求めてくれる男がいたら、それだけで辛いときにも強気になれるものだ。リカルドの気持ちが報われたことが、この物語のさわやかな読後感の理由だと思った。

■書誌事項

マリオ・バルガス=リョサ著,八重樫克彦,八重樫由貴子訳

書誌事項:作品社 2012.1.5 426p ISBN978-4-86182-361-9

原題:Travesuras de la Niña Mala : Mario Vargas Llosa, 2006