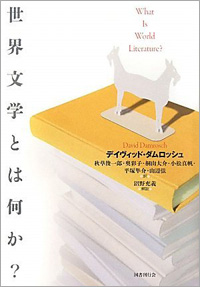

世界文学とは何か?/デイヴィッド・ダムロッシュ

600ページという量と価格の高さに二の足を踏んでいたのだが、読んでみると驚くほど平易な文章で、読みやすく、おもしろい。学術書のイメージだったのが、完全に違った。読みやすさには行間に余裕のある組版のせいもあるだろう。

600ページという量と価格の高さに二の足を踏んでいたのだが、読んでみると驚くほど平易な文章で、読みやすく、おもしろい。学術書のイメージだったのが、完全に違った。読みやすさには行間に余裕のある組版のせいもあるだろう。

そもそも「世界文学」という言葉になんとなく懐かしさを感じて惹かれていたのだが、その理由が読み始めてすぐにわかった。そうだ。"Weltliterature"だ。これは懐かしい。ゲーテが「国民文学」に対抗する言葉として造った言葉だって教わったような記憶がある。そうそう「エッカーマンとの対話」っていうから、ゲーテが書いたんだとばかり思ってたらそうじゃなくて変だなと思っていたのだけど、そういう事情だったんだね...というような懐かしい記憶をたどりながら読んでいたら、あっという間に引き込まれてしまった。

あれ?何の本だったっけ?と思った頃にぶつかるキーワードをこの先の糧にする。

世界文学の作品は、世界中へ移動していくときに新しい生命を授けられる。

(略)

本書でこれから論じるのは、主として、翻訳で何が失われ、何がえられるのかということだ。

そして、ギルガメシュ叙事詩の話になると、インディー・ジョーンズのような考古学的冒険譚が始まり、ちょっとわくわくさせられる。当然のことながら、神話や聖書の話が出てくるので、これもまた懐かしいにおいがする。著者は比較文学の人なんだろうとぼんやり感じていたのが確信に変わる。

次に、メソポタミアの地から、アステカ王国へと、連れていかれる。スペインから来た宣教師たちが、キリスト教の教義を現地の民に教え込むのには、彼らの神・文化に精通する必要を感じて、彼らの詩を研究する。押しつけられた文化であっても融合していく力をもっていた南米の文学。

そして次は、アフリカへ。かつて世界文学と言われたものが、いかに西洋文学に偏っていたかを、ノートンやハーパーコリンズなどいくつかの選集に収録された作品の変遷を実例に解説してくれる(こういう作業が私は大好きだ)。徐々に非西洋文学と女性作家が増える様を語りながら、普遍的と言われた作品の、時代による評価の変化を示してもくれる。

こうやって著者は具体的な作品をていねいにとりあげながら、読む者を世界のあちらこちら、古代から現代までに連れ出して飛んでいく。カフカと言えば、20年前でも「難解」「不条理」「世界の中の孤独」といった扱いをされていたが、次第に実際はローカルの色濃く、意外に楽しげなものに変化していったように思う。リゴベルタ・メンチュウの物語が事実か事実ではないかは重要ではなく、ブルゴスとの共同作業がもたらしたものが何か教えてくれる。次にミロラド・パヴィチ「ハザール事典」の密かな政治性を教えてくれる。パヴィチは公式サイトをもつ現代作家だ。

読書として充分に楽しむことが出来たので、この本を研究書として敬遠しなくてよかったと思うが、それでも自分の中で消化できたとはとても思えないので、いくつか引用だけ記しておき、いつの日かまた読んでみたい(そんな日は来るのか?)

翻訳がすぐに古びてしまうのはよくあることだ。文化に対する文学観が変わると、ある時代では一番良い翻訳もすぐに時代遅れになる。原テクストのトーンや価値観をまったく再現できなくなるし、翻訳としての役割も訳が生みだされた文化が発展するなかで、十分にはたせなくなるからだ(p258)。

どうして悪い翻訳はできるのか? 解釈がみなそうであるように、翻訳が失敗する基本的な理由は二つある。はっきりとした誤訳―単純な間違い―か、あるいは、原作の力と美しさを伝えられていないかだ(p260)。

純粋な普遍主義というものは、倫理的にも美学的にも、作品の実際の複雑さを矮小化し、最後には損なってしまう。かといって、作品はローカルなコンテクストとありとあらゆる点でつながっていて翻訳で表現しきれるものではない、原文で読んでこそ意味がある、という正反対の主張も同じように無益だ。世界文学の作品をきちんと読むためには、両面を同時に生かすようにしなければならない(p425)。

「世界文学とは何か?」最終章でダムロッシュは明確な回答を提示してくれている。

1.世界文学とは、諸国民文学を楕円状に屈折させたものである。

2.世界文学とは、翻訳を通して豊かになる作品である。

3.世界文学とは、正典(カノン)のテクスト一子委ではなく、一つの読みのモード、すなわち、自分がいまいる場所と時間を越えた世界に、一定の距離をとりつつ対峙するとうい方法である。

繰り返しダムロッシュが述べているのは、文学作品は世界を旅して豊かになっていくということだ。受け入れる国の時代や文化、伝統、さらにはその時の作家たちのニーズによって変わっていくものだが、そうやって発した国と受け入れた国のどちらか一方の文化に閉じこめられることなく、世界文学として生きていく。私たち読者はは今ここで偶然出会った作品の翻訳を楽しめばいいのだと感じた。

■書誌事項

著者:デイヴィッド・ダムロッシュ著,秋草俊一郎,奥彩子,桐山大介,小松真帆,平塚隼介,山辺弦訳

書誌事項:国書刊行会 2011.4.14 196p ISBN978-4-336-05362-6

原題:What is World Literature? David Damrosch, 2003

■目次

序章 ゲーテ、新語を造る

第一部 流通

第一章 ギルガメシュの探求

第二章 法王の吹き矢

第三章 旧世界から全世界へ

第二部 翻訳

第四章 死者の都で恋して

第五章 マクデブルクのメヒティルト、その死後の生

第六章 カフカ、故郷へ帰る

第三部 生産

第七章 世界のなかの英語

第八章 活字になったリゴベルタ・メンチュウ

第九章 毒の書物

終章 ありあまるほどの世界と時間