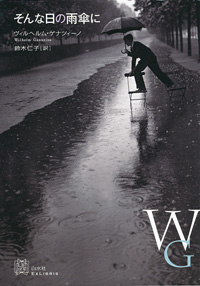

そんな日の雨傘に ヴィルヘルム・ゲナツィーノ

46歳、無職、つい最近彼女に捨てられた。

どこにも居場所がない......。

こんな帯見たら、すごくさえないおっさんの暗い話かなと思ってしまうのだが、あまり暗くない。それに、おじさんは思っていたよりさえないわけではない。

とはいえ、主人公の男は事実彼女に捨てられたばかりだし、仕事もなくしそうな状況に陥る。ギャラがいきなり75パーセントカットというのは、それは普通やめろという意味だ。その仕事が「靴の試し履き」で、高級靴を履いて街を歩き回り、その使用感をレポートするというもの。

彼は継続的な仕事に就いたことがない、というか就こうとしない。相当なインテリのようだが、仕事が長続きしない。そして今は「自分に存在証明を出したことがない」と己のレーゾンデートルのなさに確信をもっている。街を歩きながら人々を観察し、妄想ばかりしている。彼女の残していった預金通帳がいつ引き上げられるかわからないので、経済的にもせっぱ詰まっている。「上着を投げてしまう」=狂気に陥るか、「消えてしまいたい」=自殺するか、二者択一なくらい精神的にも追い詰められている......はずなのだが、そのわりに彼はのんきな感じがする。

彼は街を歩きながら、よく昔の知り合いに出会う。地下鉄があったり、大きなデパートがあったりするので大きな街なのだろうと思うが(どうやらフランクフルトらしい)、そんなに頻繁に知り合いに会うかな、普通、と思ってしまう。幼い頃からこの街で育っているらしく、嫌いな知り合いにも会ってしまうが、よく昔のガールフレンドにも会う。それから、彼女に振られた直後のわりに、それなりに懇ろな女性もちゃんといる。どうやら、彼にはあまり孤独感が漂っておらず、だから死か狂気か、といった緊迫感がない。彼をなんとか救っているのは、実は歩き回っているこの街なのではないかと思ったりもする。街に対して愛情あふれた書き方では決してないのだけれど。

昔自分をひどい目に遭わせたイヤな奴が、自分から女性を奪ったとわかっても、その頼みを聞いてやる人の良さが、結局彼に新しい仕事をもたらす。長年の彼女は去っていったが、新しい彼女も出来た。そうやって彼をなんとか立ち直らせたのは、その、当のイヤな奴がデパートのチラシのポスティングをしている姿、それでも車の鏡でカッコつけている姿のようだ。とても俗っぽいが、「ああはなりたくない」という気持ちが、この最後の方のシーンには出ていた。能力があっても仕事に就こうとしないような頑なで面倒くさい男だが、人間を動かすのは所詮そんなものの力なのだろう。

最後に、一つわからなかった点を。彼は街を歩きながらいろいろなものを観察する。サーカスで馬の毛を剥くのに夢中になっている少女、掃除人がつれて来る子供などなど。その中に、時折障碍者が入ってくる。デパートの中で車いすの女性、日用雑貨店の前の手回しオルガンに合わせて手を叩いているダウン症の青年など。彼らに目をとめる理由は何なのだろう。そのまなざしは淡々としていて特に感情をもたない。単純にドイツの町中だから日本などよりよく見かけるというだけか、それならわざわざ書かないだろう。この点の解釈を誰かに教えてもらいたいと思っている。

■著者:ヴィルヘルム・ゲナツィーノ著,鈴木仁子訳

■書誌事項:白水社 2010.6.20 ISBN978-4-560-09010-7

■原題:Ein Regenschrim für diesen Tag : Wilhelm Genazino, 2001