野生の探偵たち/ロベルト・ボラーニョ

「エクス・リブリス」シリーズ発刊当初よりのラインナップに入っていたロベルト・ボラーニョの「野生の探偵たち」。1年間待ちかねていた。上下巻850ページほどの大著で、読書の愉しみを満喫した。

物語は1970年代のメキシコから始まり、バルセロナやパリ、イスラエルなど世界中をまわって、1996年で終わっている。最初にそう聞いたときはなんだか壮大な教養小説のように思えたのだが、読み終えたら全然そんなんじゃないなと思った。第一部、第三部が日記形式、第二部が53名の証言集。第一部と第三部の話はつながっていて、1975年の出来事。第二部は第三部の後からで基本的に時系列になっているが、アマデオ・サルバテイェラの証言だけ、ずっと1976年のまま続いている。

主人公はアルトゥーロ・ベラーノとウリセス・リマの二人。基本的にはこの二人の話なのだが、証言者の話があちらこちらに飛ぶので、全然関係のない話も入ってくる。証言の一つ一つも長いものと短いものがあり、長いものだと一つのエピソードがしっかり語られているので、短編の連作集のようにも見える。登場人物は第二部で語手となっている53人だけでなく、語られている人物たちも入るため、相当数に上る。白水社のホームページに主な登場人物の一覧があるので、プリントアウトして参照しながら読むと良いと思う。

この作品の「語り」は複雑だ。第一部と第三部はガルシア・マデーロという17歳の詩人志望の少年が語っている。第一部ではアルトゥーロとウリセスは最初に出てくるが、すぐに消えてしまい、あまり姿が見えない。二人は「はらわたリアリズム」の中心人物のはずなのだが、その周辺にいるフォント家の人々や新派の詩人たちの話ばかりだ。そして復活したと思ったら、インパラに乗ってメキシコ北部に去っていく。(ここでSteppen Wolfの"Born to be wild"が聞こえて来る)

第二部は証言集で、最初にアマデオ・サルバテイェラが登場する。彼の証言はセサレア・ティナヘーロに関する証言で、これを聞いているのはアルトゥーロとウリセスになる。それ以外の証言は誰に向かって話しているのかわからない架空の人物になっているが(ガルシア・マデーロのような気がする)、一つだけ、アルトゥーロに話しかけている証言(アンドレス・ラミレス)があり、ちょっと不思議だった。

この最初のアマデオの証言の次の証言をスタート地点とする。アルトゥーロの高校時代から始まり、メキシコでどのような活動をしていたかが語られ、それからメキシコ北部から帰った後にヨーロッパへ飛んで放浪が始まる。読み進む中でキーワードとして頭にあったのが「不在」という言葉だ。アルトゥーロとウリセスはここにいないセサレアを追い、証言者たちはここにいないアルトゥーロとウリセスについて語っている。不在の多重構造になっていて、いったいこのインタビュアーは何を(誰を)探しているのだろう?という落ち着きのなさというか、ぼんやりとした浮遊感がつきまとう。

そして、第三部になって初めてアルトゥーロとウリセスの声が聞こえて来たような気がした。第一部でも多少はしゃべっているし、第二部の証言者たちも「アルトゥーロはこう言った」というようなことは言っているのだが、声については、ずっと距離を感じていた。

ところが、姿はすぐに思い浮んだ。作品の中で最初の方、度々語られていたせいもあるのだが、ウリセスについては背が低くてがっちりしている。ところがアルトゥーロについては裏表紙のボラーニョの若いころの写真のイメージそのままだ。汚い格好をして、麻薬の密売をして、メキシコにいる...。オートバイに乗ってはいないものの、まるっきり「イージー・ライダー」の世界だなと思っていたら、下巻冒頭でそのまま出てきたので、ちょっと驚いた。確かに、アルトゥーロはピーター・フォンダではないが、私の頭の中ではアルトゥーロとウリセスは凸凹コンビで出来上がっていため、そのまま修正せずに年をとらせていった。

第一部、ガルシア・マデーロが街のカフェや書店をうろうろしているところは、先日読んだガルシア=マルケスの自伝の若い頃にそっくりだ。カフェや書店に行って人と会い、議論をし、ものを書き、本を読む。女の子に恋をし、失恋し、親兄弟ともめる。若い文学を志す作家はみなそんなふうに過ごしていかなければならないのだろう。こういう話を読むといつも思い出すのが「山月記」だ。芸術を志す者は「臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」と戦い、切磋琢磨しなくては大きくなれないというわけだ。アルトゥーロがベラーノ自身の反映と聞かされているが、ガルシア・マデーロの物語の中に自身の経験も反映されているように思えた。

第二部からいろいろな人々の証言が出てくる。ウリセス・リマはパリでうさんくさいペルー人に騙されたり、イスラエルでネオ・ナチの若者に出会ったり、と変な男たちとかかわることが多い。南仏で漁師をして稼いだり、メキシコ帰国後にサンディニスタ政権のニカラグアに行ったりと、なんだか男くさい、硬派な感じなのだが、それに対してアルトゥーロは女性とのかかわりが多い。シモーヌ・ダリュー(フランス人)、メアリー・ワトソン(イギリス人)、エディット・オステル(メキシコ人)、スサーナ・ブーチ、マリア・テレサ(スペイン人)とバラエティに富んでいる。その割に元妻が出てこないのだが、そこは証言が得られなかったということか。高校生の頃は美少年だったそうだからモテるんだな。それに対してウリセス・リマの方はクラウディアをイスラエルまで追いかけて行って、そしてふられるという悲しい出来事しか恋バナがない。アルトゥーロ=モテ、ウリセス=非モテということらしい。ひどいな。しかし、この二人、南仏で会って以後はまったく会っていないようだ。

ウリセス・リマがフランス→イスラエル→オーストリア→メキシコ→ニカラグアと転々としているのに対し、アルトゥーロ・ベラーノの方は移動しているものの、基本的にスペインの中にいる。そして最後にアフリカへ行ってからは、あちらこちらに行っているようだ。アルトゥーロの最後は暗示的ではあるがはっきりとわかるのだが、ウリセス・リマの方は最後に登場するのがオクタビオ・パスの秘書の証言だから、DF(作品内ではメキシコシティのことをこう表現する。Distrito Federalの略)にいるようだ。登場するのがオクタビオ・パスだし、まさに原点回帰だろう。それにしてもスペインで小説家として本も出版したこともあるベラーノに対し、ウリセス・リマについては最初から一貫して詩に対する才能がないという証言が見られる。この差はなんだろう?それでも何故二人が主人公なんだろう。もう一度読めばわかるだろうか。

下巻の261ページにレイナルド・アレナスと思われる人物への言及がある。既存の体制への反逆という点でボラーニョには共感するところがあったのかもしれないなと、ちょっと思った。

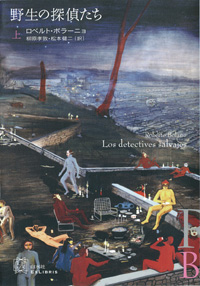

ところで、この本の装丁だが、ジュール・ド・バランクールの『衆愚の饗宴』という絵が上下巻で2分割されている。とても素晴らしい。これくらい装丁に気合いが入ってると、本を買って得した気分になる。もちろん、中身もいいけど、外見もいい。電子出版物ではこれは味わえない(パッケージソフトありならあるかも)。版元の気合いが感じられて素晴らしい。

次は「2666」だそうだ。いつ出るかは不明だが、やはり白水社からのようだ。待っている間に、もう一度読み返すことになるだろう。

■著者:ロベルト・ボラーニョ著,柳原孝敦、松本健二訳

■書誌事項:白水社 2010.4.20 上:449p/下:422p 上:ISBN978-4-560-09008-4/ISBN978-4-560-09009-1

■原題:Los Detectives Salvajes. Robert Bola´o, 1998

以下は白水社とチリ大使館が2010年4月23日セルバンテス文化センターで開催した翻訳本出版記念講演「野生の探偵たち」のときのメモ。

- 野谷先生が真ん中で向かって左に柳原先生、右に松本先生。野谷御大はダンディでカッコいい。

- 記者の質問に対して答える柳原先生:スラングの翻訳に苦労したそうだ。柳原先生が読み上げたのは以下の文章。

詩の大海にはいくつかの潮流が見て取れる。ホモ、おかま、ヘンタイ、痴カマ、隠れホモ、フェアリー、ニンフ、オネエ。だが、いちばん大きな潮流はホモとおかまだ。たとえばウォルト・ホイットマンはホモ詩人だ。パブロ・ネルーダはおかま詩人だ。ウィリアム・ブレイクはホモ詩人だ。間違いない。そしてオクタビオ・パスはおかま詩人だ。ボルヘスはオネエ、つまりふとホモになったかと思えば次の瞬間には単に無性愛者にもなる。ルベン・ダリオは痴カマ詩人、事実、彼は痴カマ詩人たちの女王にして規範だった。

......「痴カマ」って何ですか?それは野谷先生訳の「苺とチョコレート」の中の訳を使ったそうだが、よくわからない。そもそもがセクシャル・マイノリティの詳細な分類について知っているわけがないので大変だったそうだ。

- ラテンアメリカ文学はジャーナリズム出身の作家(ガルシア=マルケスやバルガス=リョサ)がいる一方、ボラーニョのような詩人出身の作家もいるという話。ボルヘスとかそうですか?でも詩人出身で長編小説って、なんだかすごいかも。

- 松本先生によると、ボラーニョがイサベル・アジェンデと仲が悪いというか公に悪口を言い合っていたそうだ。これは納得できる。「精霊たちの家」「エバ・ルーナ」以外はどうも私もダメだから(エッセイは別だけど)。どんどんただのロマンス小説になっていったような気がする。

- 田村さと子先生、いらしてました?野谷先生が壇上から「田村さん」と話しかけてらしたのですが。チリの詩人と言えば、パブロ・ネルーダとガブリエラ・ミストラルですからね。大使館主催だし、招待されていて当然だろうとは思うのですが、後ろの方の席にいたため確認できず。