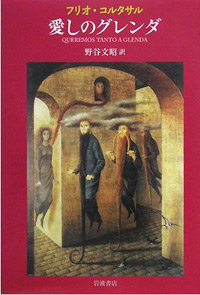

愛しのグレンダ

フリオ・コルタサル(1914-1984)はアルゼンチンの作家で、1960年代のラテン・アメリカ文学のブームの代表的な作家の一人。だから好きかと聞かれたとしたら、おそらく私は即答できないだろう。ボルヘスは積極的に読まないけれど、コルタサルは消極的に読む、といった感じ。「石蹴り遊び」に挫折したのも消極的になってしまう理由の一つだ。が、一応短編集なら読める。コルタサルの短編は非常によく出来た短編で、スタイリッシュというか技術的に洗練された作品が多い。もともと私は短編は長編より好きではない。その理由は短編ならではのストイックさやにあるのかもしれないが、コルタサルの場合は特に洗練されすぎているのかもしれない。

フリオ・コルタサル(1914-1984)はアルゼンチンの作家で、1960年代のラテン・アメリカ文学のブームの代表的な作家の一人。だから好きかと聞かれたとしたら、おそらく私は即答できないだろう。ボルヘスは積極的に読まないけれど、コルタサルは消極的に読む、といった感じ。「石蹴り遊び」に挫折したのも消極的になってしまう理由の一つだ。が、一応短編集なら読める。コルタサルの短編は非常によく出来た短編で、スタイリッシュというか技術的に洗練された作品が多い。もともと私は短編は長編より好きではない。その理由は短編ならではのストイックさやにあるのかもしれないが、コルタサルの場合は特に洗練されすぎているのかもしれない。

しかし、面白いことは確かだ。今回の短編集は後期を代表する短編集だそうだが、とても怖かった。ミステリー仕立てだから怖いというのもあるだろうが、日常の中に潜む幻想的な部分や、現実の中にちらと顔を覗かせる恐ろしい出来事が多いからだろう。超現実的なホラーは怖くないが、日常に潜む恐怖は本当に怖い。

「猫の視線」は導入にふさわしい美しい一品。「愛しのグレンダ」は狂信的な女優のファンたちの話で、最後に彼女にふさわしい贈り物を贈る話。出来としては一番良いと思う。

「トリクイグモのいる話」は南の島のバンガローにやってきた「私たち」が隣のバンガローにいる女性二人を気にしつつ、休暇を過ごす。この二人が何かをフラッシュバックのように記憶しているが、「ミシェルの農園に戻ってきたマイケルの白い裸体」が何を意味するのか。そしてこの二人と隣のバンガローの二人の女性の意味は?と思いつつ読み進めると、日本語には男性名詞・女性名詞がないから最後まで読んでようやくわかることがある。

「ノートへの書付」はブエノスアイレスの地下鉄に住む、地上転覆を企む組織の人々を追った話。理不尽にも地下鉄に住む人々の様子から全体主義への怒りが感じられる。目的は何にせよ、地下鉄に密かに住む人々がいて、その人たちがどうやって食事をとり、服を取り替え、眠っているのか、詳細な調査の結果はまさに「肥大化した妄想」だ。アルゼンチンの地下鉄と言えば昔の丸の内線の電車が走っているので有名だが(私も乗ったことがある)、この話に出てくる駅は実際はないものが多い。「フロリダ通り」とか実際にある有名な通りなので、騙されそうになった。路線図(Subte.com.ar)

「ふたつの切り抜き」はこの短編集の中で一番印象に残った作品だが、1970年代のアルゼンチンの軍事政権のすさまじさのせいだろう。「帰還のタンゴ」は痴情のもつれの果ての殺人が描かれている。タンゴは男が女を刺すのだが、この話は女が男を刺す。日本語の「帰還」の単語に「タンゴの逆」という意味をダブルミーニングさせているようだ。「クローン」も痴情のもつれの果ての殺人事件。8人の登場人物の相関図を楽器の編成になぞらえて本編の後ろに補足するというマニアックぶりがコルタサルらしい。「グラフィティ」はあからさまにアルゼンチン軍事政権の背景がある。一つとばして「メビウスの輪」はあと書きにあるように確かに不愉快な面もあるが、この短編集の中では最も実験的な作品と言えるだろう。女性を宇宙と一体化する視点も確かに感じられるが、私にとって印象的だったのは「形のない何か」が何らかの「意識」にとりついて形を成す、という不思議なイメージがあることだ。これはおそらく昔読んだ日本の昔話に「形のない意識のような生命体」というようなものが出てきて、その連想だろうと思う。だが、その話が具体的にどんなものだったのか思い出せなくて、ちょっと悔しい。

最後に、「自分に話す物語」を読んでいて、どうして私がコルタサルに対して、面白いとは思うものの、積極的になれないかがわかった気がした。コルタサルの作品にはここにあるようなユーモアが欠けているのではないだろうか。私が若い頃一応専門で読んでいたドイツ文学から抜け出したかったのは、あのユーモアのなさのせいだ。ラテンアメリカ文学のくせに何故ユーモアが欠けているのか?南米の中では暗めのアルゼンチンの作家だから仕方がないのか?などと勝手なことを思いつつ、この作品のラストは気に入った。幻想的でエロティックな流れにもっていきつつ、最後オムツ取り替えてるんだから。コルタサルにしては、少し意外なオチだった。

■著者:フリオ・コルタサル著,野谷文昭訳

■書誌事項: 2008.1.25 220p ISBN4-00-022152-3/ISBN978-4-00-022152-8

■原題:Queremos tanto a Glenda. Cortázar, Julio, 1980

■目次

猫の視線

愛しのグレンダ

トリクイグモのいる話

ノートへの書付

ふたつの切り抜き

帰還のタンゴ

クローン

グラフィティ

自分に話す物語

メビウスの輪